“触摸过柴窑的温度,才懂非遗传承里藏着乡村振兴的密码。”江西应用科技学院“红宝石”暑期社会实践队队员、24本视觉传达设计专业学生刘旺在日记本上写道。6月28日至7月4日,这支由多专业学生组成的实践队走进景德镇,以陶瓷文化为切口,在三宝村的青石板路、陶溪川的老厂房、浮梁县的柴窑边,把课堂搬到田野,用青春视角探寻文化传承与乡村振兴的共生之道。

图为出征仪式后,实践队员在学校音乐厅前合影

循瓷而行,解码文化振兴密码

“您这景德镇文创里藏着怎么样的设计故事?”在三宝村的文创小店,队员们围坐成圈,听主理人讲述文创与当地文化、生活之间的关联。从6月29日走进三宝村开始,实践队就锚定“陶瓷文化如何激活乡村活力”这一课题,足迹遍布陶艺工作室、文创市集、非遗基地。

图为实践队员在景德镇三宝村与工作人员交流

在陶溪川,“景漂青年”张蕊的故事让队员们印象深刻。从家乡辽宁来到景德镇,以大漆为媒介,景德镇传统陶瓷工艺为载体,她创作出雕塑、茶器、文房等一系列作品,实现实用与审美相结合。“他们用新创意让老手艺‘活’起来,这正是乡村产业振兴需要的活力。”队长邱嬛在调研笔记中写道。实践队还走访了当地陶瓷推广企业,了解他们即将开启的100位非遗传承人拍摄计划,记录下“线上直播 + 线下体验”模式如何让景德镇陶瓷走出当地、走向世界。

图为实践队员在陶溪川邑空间内与“景漂青年”张蕊交流

7月2日,浮梁县自然和器民宿内,非遗传承人程玲发指着柴窑告诉队员:“这窑火不仅烧出瓷器,更烧旺了乡村游。从23年起,我计划五年内在高沙村逐步打造集陶瓷产业、旅游观光、休闲娱乐、文化创意为一体的乡村版陶溪川,培养陶瓷美工绘画人才,走出一条‘陶瓷+旅游’的特色发展之路,带动当地经济发展,提高村民收入。” 队员们一边记录柴窑烧制技艺和程玲发的成长故事,一边测算非遗传承对村集体经济的带动数据,把感性认知转化为理性思考。

图为非遗传承人程玲发正在接受实践队员采访

脚踩泥土,把服务送到心坎上

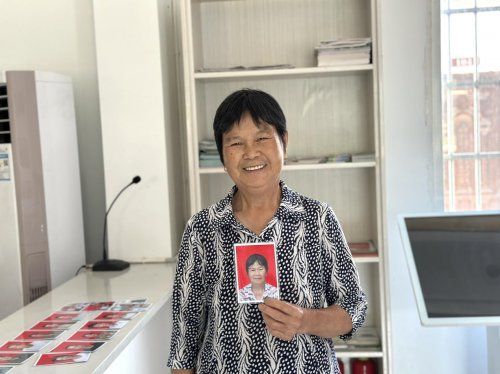

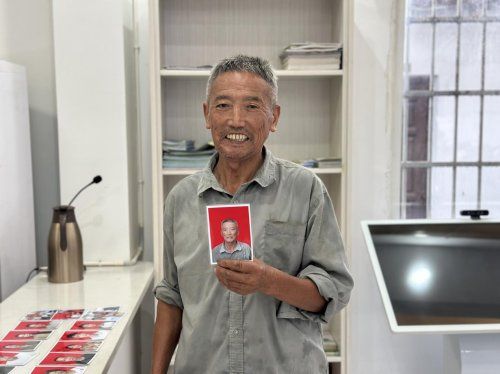

“大爷,这证件照光线刚好,您看满意不?”7月2日下午,浮梁县高沙村村民看着相机里清晰的照片,笑得合不拢嘴。

图为村民收到实践队员拍摄并打印的证件照

当天,实践队寻访对话一对在党多年的老党员范腊成、谢桂皎,倾听九旬党员跨越半世纪的初心坚守后,兵分两路践行老党员“好好为人民服务、为民做好事”的寄语:一队帮脱贫户周运才家干农活;另一队在村党员活动室内支起简易背景板,为20多位老人拍摄证件照,解决他们“拍照难”的问题。

图为实践队员围在老党员范腊成、谢桂皎身旁共唱红歌《没有共产党就没有新中国》

“以前拍证件照得跑街上,孩子们帮我们在家门口就办了,真贴心!”“这群零乡村经验的孩子,顶着大太阳跑来帮我们干农活,我这心里又暖又心疼!”村民们的认可,让队员们忘了烈日下的疲惫。

图为实践队员正在跟随脱贫户一起干农活

此前一天,在陶阳里御窑遗址,实践队员胡莹露还当起“临时讲解员”,用年轻人的语言向游客和同学们介绍陶瓷背后的历史故事。

图为实践队员胡莹露在御窑遗址当起“临时讲解员”

青春答卷,在实践中读懂振兴深意

“原以为乡村振兴是宏大叙事,直到看见景漂青年扎根异乡搞创作,老艺人守着柴窑带乡亲致富,才明白它藏在每一件瓷器、每一寸土地里。” 队员曾祥乐在实践结束后分享道。

图为实践队员在参观中国陶瓷博物馆国家陶瓷文化传承创新试验区建设展

7天时间里,队员们形成万余字的调研笔记,拍摄千余条视频素材,整理出《瓷心乡韵,何以永续:景德镇陶瓷产业传承创新与可持续发展现状、瓶颈与振兴路径研究——基于江西应用科技学院“红宝石”暑期社会实践队赴景德镇的深度调查》《窑火映初心·青春铸瓷魂——景德镇陶瓷文化传承创新中的青年答卷》等实践成果。更珍贵的是,队员们从“课堂学习者”变成“实践参与者”—— 在陶艺体验时,他们学着将乡村元素融入瓷坯;在座谈中,他们为陶瓷企业建言 “用短视频讲好乡村陶瓷故事”。

图为实践队员曾祥乐所创作的《窑火映初心·青春铸瓷魂——景德镇陶瓷文化传承创新中的青年答卷》实践宣讲视频截图

从校园到田野,从瓷窑到村头,江西应用科技学院 “红宝石” 暑期社会实践队以青春之眼观察乡村振兴的生动实践,用脚步丈量文化传承的厚度,在景德镇的窑火与泥土间,写下了一份属于青年的 “振兴答卷”。